緑内障とは、目から入ってきた情報を脳に伝達する「視神経」の異常によって、視野が狭くなったり、視力が低下する病気です。

40歳以上の20人に1人の割合で見つかる病気であり、放置したり治療が遅れると失明に至ることもあります。

緑内障は、日本人の失明原因として第1位の病気です。しかし、進行した緑内障でも自覚症状はほとんど無く、たまたま健診などで見つかることが多いものです。

発症率が格段に上がる40歳をすぎたら、最低でも年に1度程度、定期的に眼科で検査を受けるようにしましょう。

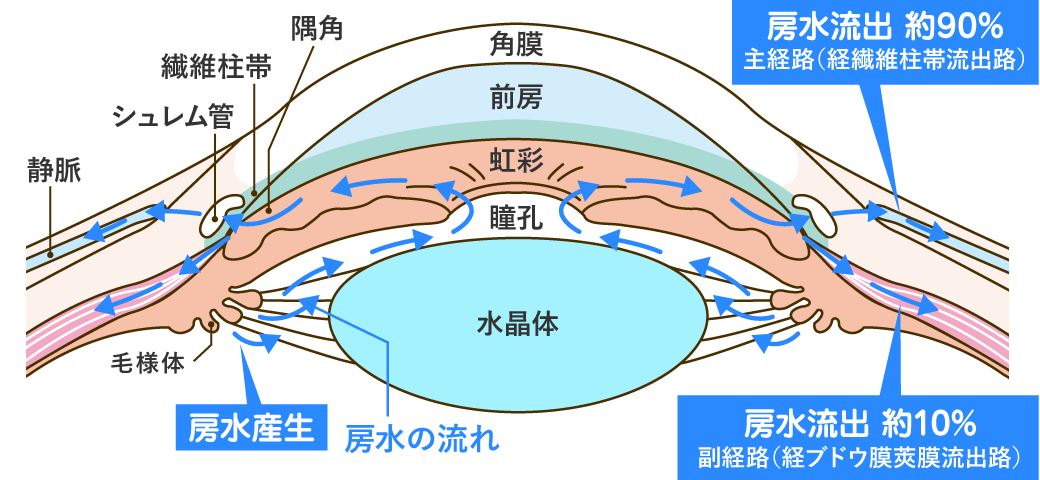

眼圧(目の硬さ)が高いことが原因と考えらえています。 目の中では、絶えず房水という栄養を含んだ水が作られては目の外に出ていきます。

緑内障は、隅角(房水の出口)がとおりにくくなり、目の中に房水が貯まり、眼圧が高くなることで起こります。

房水(眼の中の水)の出口である線維柱帯やシュレム管が目詰まりし、房水が正しく排出されずに眼圧が上昇して発症する緑内障です。ゆっくりと病気が進行する慢性型と、突然、急激に眼圧が上がり激しい症状(眼の痛み、頭痛、充血、嘔気、嘔吐など)が出現する急性型があります。

眼圧が正常な範囲(10~21mmHg)であるにもかかわらず発症する緑内障です。

緑内障の約70%が、この正常眼圧緑内障で、日本人に多いタイプです。

隅角が狭くなり、ふさがって房水の流れが妨げられ(繊維柱帯がふさがれて)、眼圧が上昇します。慢性型と急性型があります。

生まれつき隅角が未発達であることから、房水が正しく排出されずに眼圧が上昇して発症する緑内障です。

進行が早く、早期の治療(手術)が必要です。

他の目の疾患による眼圧上昇や、ステロイドホルモン剤などの薬剤による眼圧上昇によっておこる緑内障です。

緑内障の自覚症状は、徐々に視界に見えない部分(暗点)が出現する、または見える範囲(視野)が狭くなる、などがあります。 多くの緑内障は、ゆっくり進行していきます。

自覚症状に乏しく、視野が欠損していても緑内障になっていない方の目や脳が視野を補完してくれるため、片目が失明寸前でも気づかないこともあります。

目の中心をややはずれたところに暗点(見えない点)ができます。自身で異常には気づきません。

視野の欠損(見えない範囲)が広がり、暗点が拡大し始めます。

しかし、この段階でも片方の目で補われているため、異常に気付かないことが多いです。

鮮明に見える範囲が狭くなっていきます。日常生活にも支障を来すようになり、さらに放置すると失明に至ります。

緑内障の原因である、眼圧の上昇があるかどうかを調べます。

眼底(目の奥)にある網膜・血管・視神経の状態をそれぞれ調べます。

隅角(角膜と虹彩の間にある房水の流出路)の状態から、緑内障のタイプを調べます。

視野の範囲や、暗点(見えない部分)を検査します。

緑内障の治療では、これ以上進行しないこと、進行を緩やかにすることが目的となります。

早期発見、早期に治療をすることが重要で、失明の可能性を格段に下げることができます。

緑内障の治療には、以下のような治療があります。

点眼薬の使用、場合によっては内服薬の併用によって眼圧をコントロールします。数種類の点眼薬を使用しても進行が止まらない場合は、眼圧を下げるための手術が必要になることもあります。

レーザー治療には、虹彩の根元に小さな穴を開けて、房水の通り道を確保する「レーザー虹彩切開術」。 繊維柱帯にレーザーを照射することによって房水の排出を促進させ眼圧を下げる「選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)」があります。

当院では、「選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT)」を用いる治療をメインでおこなっております。

緑内障手術の中で最もスタンダードな術式で、強膜に弁(房水の通り道)を作成し、眼圧を下げる手術である「線維柱体切除術(トラベクレクトミー)」。 眼圧を下げる効果は弱いですが、合併症が少ない手術で、房水出口にあたる線維柱体を切開し、房水の排出を促す「線維柱体切開術(トラベクロトミー)」の2種類があります。また、最近では身体の負担をできる限り抑えた手術である低侵襲緑内障手術(MIGS)も行われています。

なお、当院では緑内障の手術は行っておりません。そのため手術が必要な患者様には、当院から信頼のおける適切な病院を紹介させていただいております。

イオンスタイル入間 2F

土・日・祝日診療