黄斑変性とは、網膜の中心「黄斑部」に出血・むくみなどの障害がおこる病気です。

ぼやけたり、歪んだりして視野の中心が見にくくなります。

50歳以上の約1.2%(80人に1人)にみられ、高齢者の失明原因の一つです。

原因としては遺伝的な体質のほか、喫煙、太陽光、偏食などが発症に関係しています。

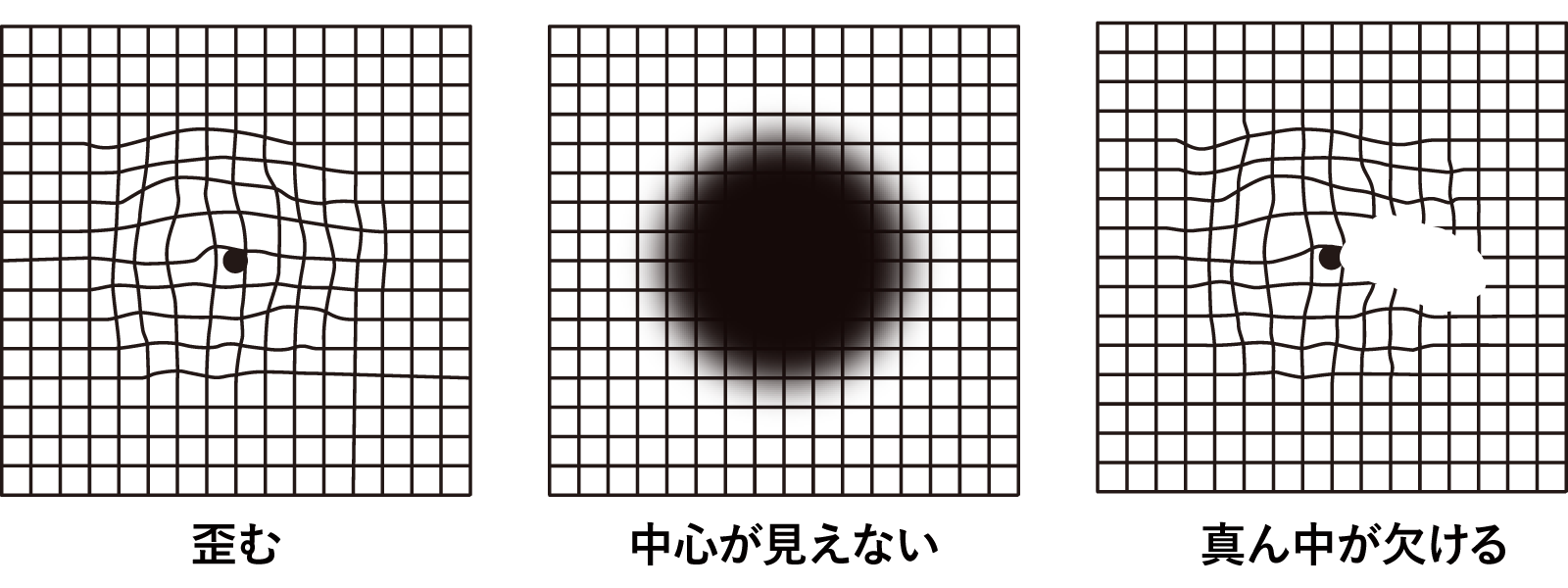

視力が低下し、特に視野の中心部がぼやけて見えるようになります。

視野の中心が歪んで見えるため、文字が読みにくくなります。

視野の中心が暗く見えたり、欠けて見えたりするようになります。

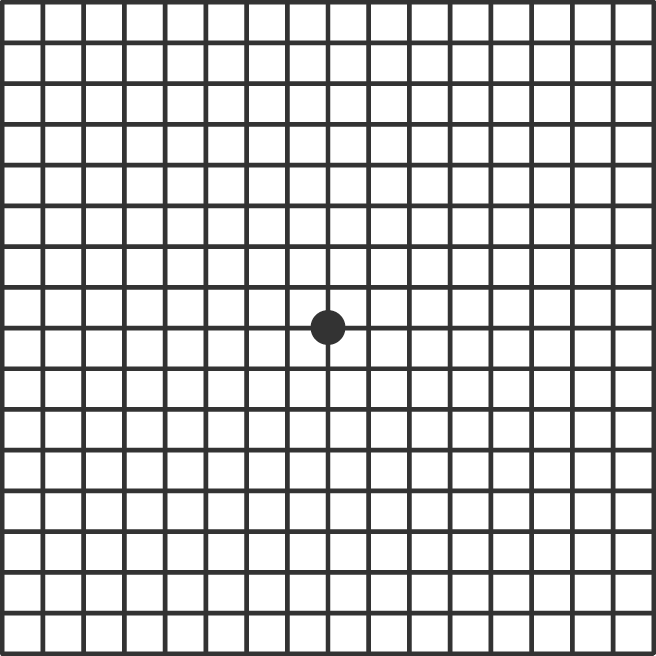

加齢黄斑変性症のチェックをご自身で行うことができます。以下の手順に従って、セルフチェックを行ってください。

加齢黄斑変性を発症する患者様の多くがこのタイプと言われています。

脈絡膜と呼ばれる強膜と網膜の間にある毛細血管から新生血管が発生し、網膜色素上皮を貫いて網膜へ向けて伸びている状態です。新生血管は脆い特徴があるので、血液の成分が染み出す、破れて出血するといったことが起きやすくなります。このような状態になると網膜がむくんでいく、出血によって黄斑が障害を受けるなどして、歪んで見える、みたい部分が黒くなって見えるといった症状がみられるようになります。

老化とともに網膜の細胞と脈絡膜が徐々に死滅していくタイプで、黄斑の機能はゆっくりと損なわれていきます。 欧米人に多く日本人に少ないタイプです。効果的な治療法はありません。

点眼液を用いて瞳孔を広げ、網膜(特に黄斑)・血管・視神経の状態をそれぞれ調べます。

滲出型加齢黄斑変性では、出血や網膜のむくみなどが見られます。

特殊な光を当てると蛍光を発する性質のある造影剤を腕の静脈から注入し、新生血管などの状態を詳細に調べます。造影剤を用いた検査ですので場合によっては造影剤による副作用が出る場合もあります。

眼底に近赤外線を当て、網膜の断面を連続して撮ることにより、網膜の状態を調べます。

網膜やその下の新生血管などの状態を立体的に把握します。

目の中にある「VEGF(血管内皮増殖因子)」という物質が、新生血管が成長したり、血液の成分を漏れ出やすくしたりします。そのため、VEGFの働きを抑える薬を目に注射します(硝子体注射)。

光線力学療法は、光に反応する薬剤の注射のあと、遠赤外線レーザーで疾患部位に照射することで新生血管を閉鎖させます。新生血管以外の組織には影響が少なく、定期的に検査を行い、必要に応じて繰り返し治療します。

レーザーの熱で、新生血管を焼き固める治療です。また、大量の出血や中心窩にある新生血管に対しては、これらを除去する手術(硝子体切除術)を行うこともあります。

現在、効果的な治療法はありません。

滲出型に移行する恐れがあるので、定期的に眼科で検査を受けるようにしましょう。

イオンスタイル入間 2F

土・日・祝日診療