生まれてすぐの赤ちゃんは明るさがわかる程度で、実際に目を使うことで視力が発達していきます。6歳くらいになると、大人と同じ程度の視力になります。ところが、それまでに目に何らかの異常が生じると、視力がうまく発達しなくなることがあります。

お子様の目のことで、少しでも気になることが出てきましたら、お気軽にご相談ください。

こんな症状があれば、早めに受診しましょう。

視力検査は学校検診としても行われていますが、370方式という簡易的な検査で、視力をA~Dの4段階で評価がなされます。A判定以外は眼科での精密検査が必要となります。お早めに眼科を受診し、疾患の有無やメガネなどによる矯正の必要性を検査しましょう。

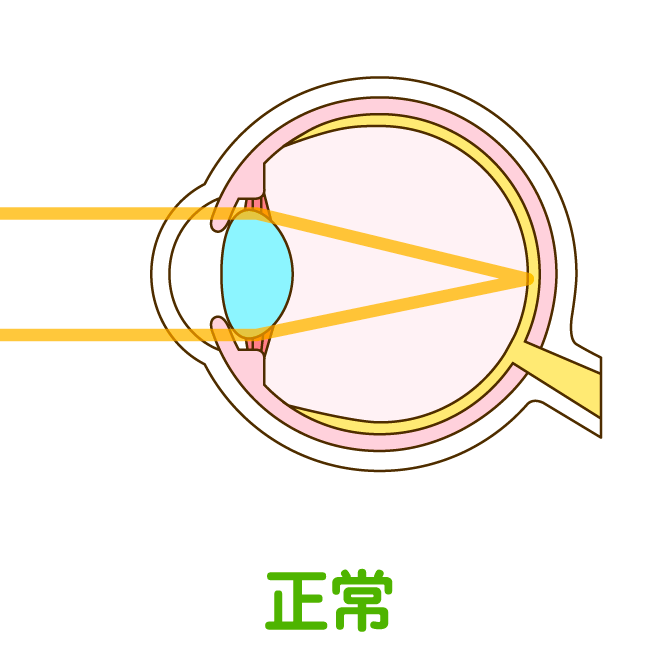

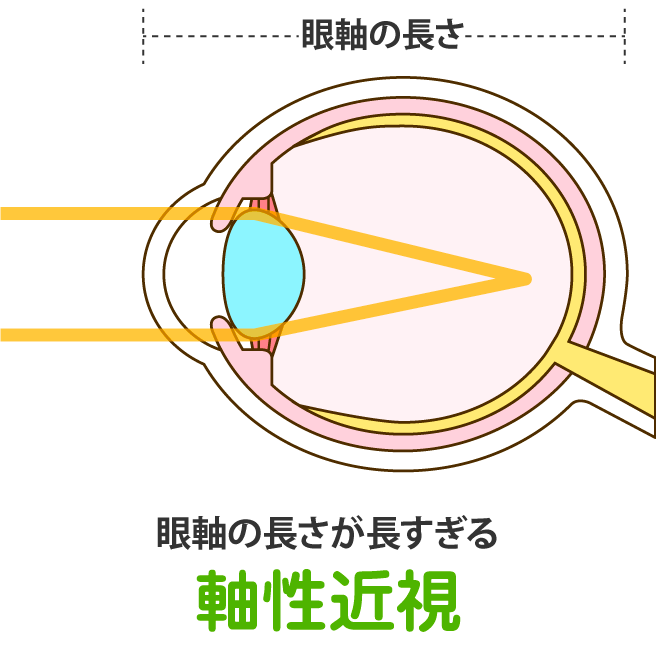

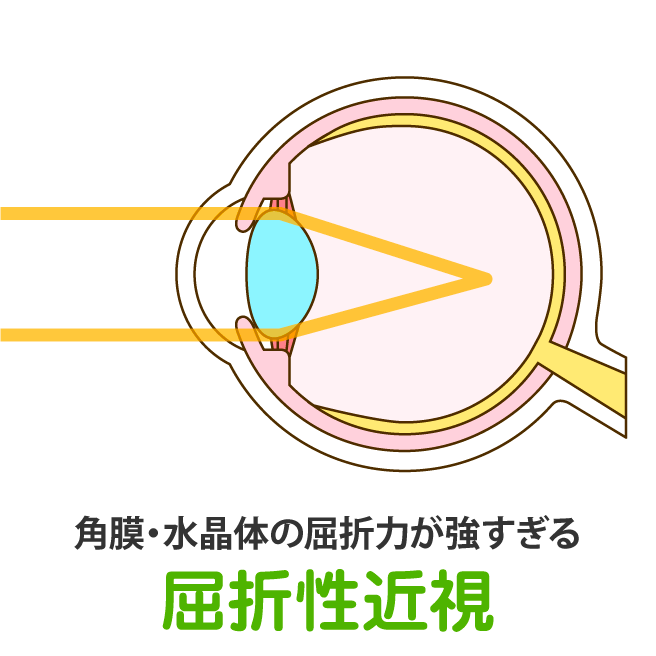

外から入った光が、屈折異常によって網膜より手前で像を結んでしまう状態です。角膜や水晶体が光を強く屈折させていたり、眼軸長が長いために起こります。見え方としては、遠くがぼやけて近くはよく見える状態です。

最近は近視が以前より低年齢で出てくるようになりました。

眼鏡やコンタクトレンズの処方

オルソケラトロジーレンズ(OKレンズ)を就寝前に装用し、角膜の形を矯正する方法です。ただし、強度近視や乱視・遠視の方には使用できません。

6~12歳のお子様の近視の進行を抑制することができる点眼薬です。

毎日就寝前に一滴、マイオピン(低濃度アトロピン)を点眼するだけで、近視の進行を平均60%軽減させることができます。

生まれてすぐの赤ちゃんは明るさがわかる程度で、実際に目を使うことで視力が発達していきます。6歳くらいになると、大人と同じ程度の視力になりますが、この時期までに両目で「見る」という訓練が十分出ないと、視力が発達せずに「弱視」になります。弱視はメガネなどで視力が得られない状態です。そのまま大人になってしまうと、治療をしても十分に視力を得ることはできません。そのため、できるだけ早い時期に発見し、適切な治療を始めることが重要です。

左右の度がかなり違うことが原因で、片目だけ弱視になりもう片方の目は視力が良い状態です。

斜視が原因で起こる弱視です。斜視になりやすいほうの目を使わなくなるため、視力が発達しなくなります。

強い遠視や乱視などが原因で起こる弱視です。ピントが合わない状態が続くことで、視力が成長せず、両目に視力障害が生じます。

眼帯の装着や、先天白内障などが原因で起こる弱視です。隠された方の目の視力の成長が阻害されます。

調節麻痺剤の点眼を使用して測定した正確な屈折値をもとに作成した眼鏡を終日装用します。

片目だけ視力が悪い場合、視力が良いほうの目にアイパッチを装着して、視力の悪い方の目で見る訓練を行います。

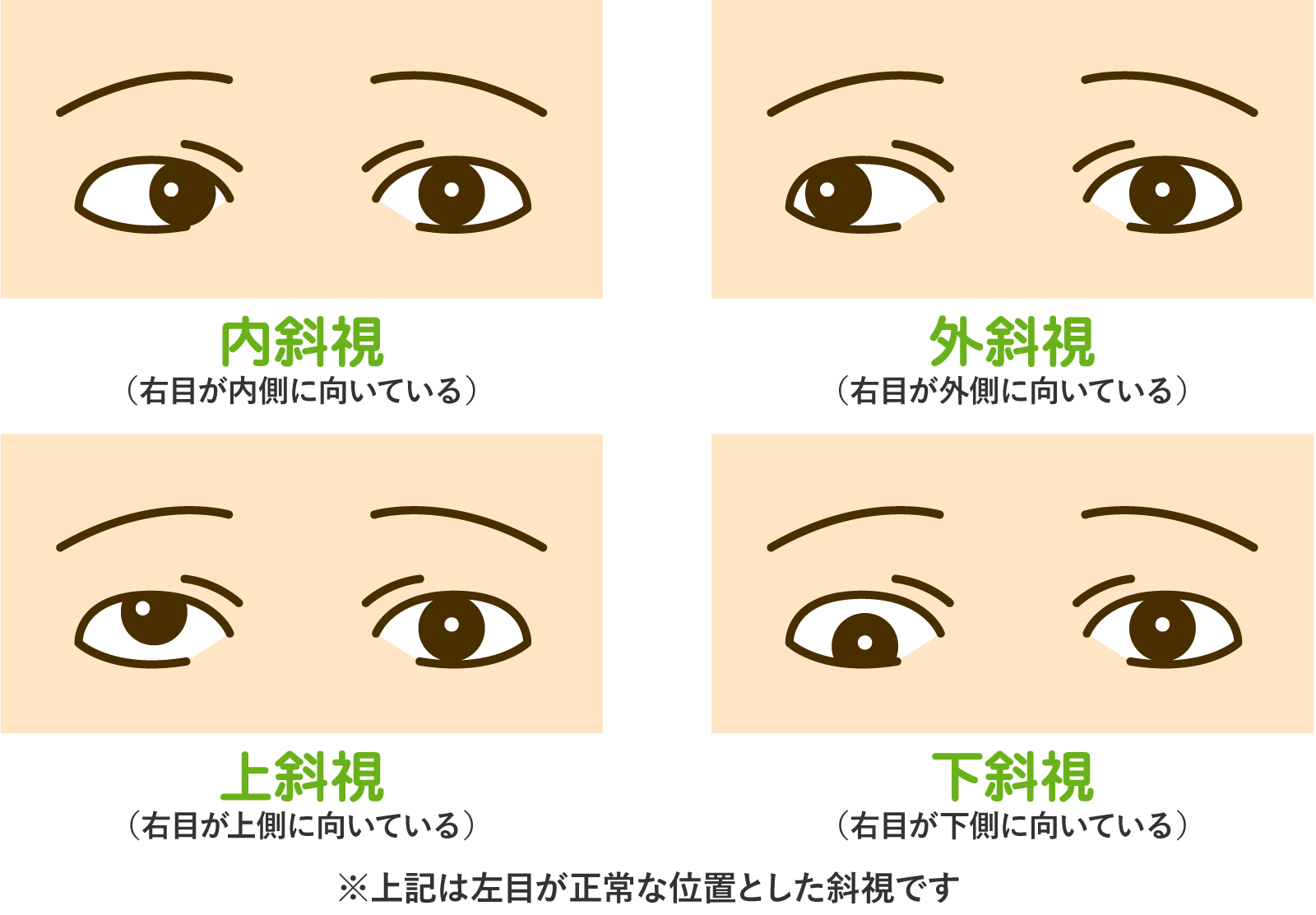

両眼の位置のアンバランスのことを斜視といいます。

斜視があると、両目でものを見ることができなかったり、弱視になることがあります。

また、首を傾けてものを見たり、年齢が大きくなると見た目の問題から、心理的に影響を及ぼすこともあります。

外側にずれることを外斜視、内側にずれることを内斜視、上にずれることを上斜視、下にずれることを下斜視といいます。

斜視は目の機能的な異常によっておこっていることが多いのですが、その他にも脳の疾患や全身疾患などに起因したものもあります。

近視・遠視・乱視を伴う場合は、眼鏡を処方します。 特に調節性内斜視(部分調節性内斜視)は、遠視の程度を正確に把握することが大切で、このためアトロピンという調節麻痺剤をご自宅で1週間ほど点眼してから再度検査することが多いです。

眼鏡をかけることで目の位置が良くなることがあります。

斜視が目立つ場合は、手術によって眼位を整えます。

一般に3歳以上になると自覚的視力検査が可能となります。もっと小さなお子様でも検査の方法によっては可能です。正確な視力を測定するため、お子さまの集中力などに配慮しながら、複数回の検査を実施します。調節麻痺剤(瞳孔を開かせて、調節機能を働かせないようにする)を使用しての視力測定、遠方視力と近方視力の測定など、検査方法を使い分けて、状態を的確に把握します。

外斜視、内斜視、上下斜視などの有無を検査します。

近視・遠視・乱視・不同視などの有無をチェックします。

イオンスタイル入間 2F

土・日・祝日診療