硝子体注射とは、目の中に生じた異常な血管を消す効果のある薬(抗VEGF物質)を直接注入する治療になります。この治療によって加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症といった病気の原因となる、新生血管の発生や網膜浮腫(網膜の腫れ)を抑制します。

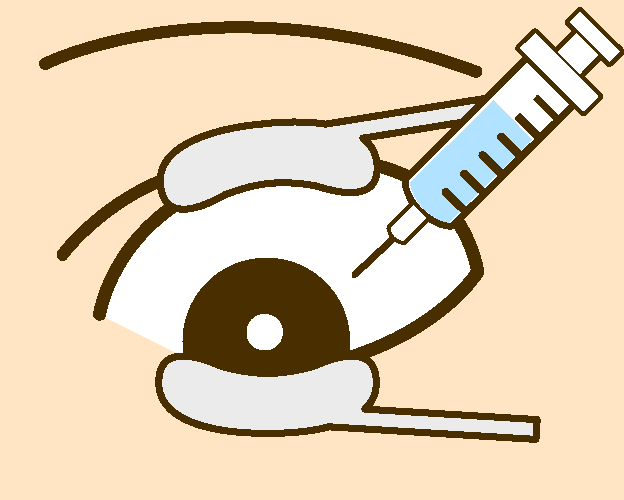

白目の部分から注射針を刺し、目の中に直接薬を注入します。注射針は非常に細いものを使用し、治療の際は点眼麻酔を行うため痛みはほとんどありません。

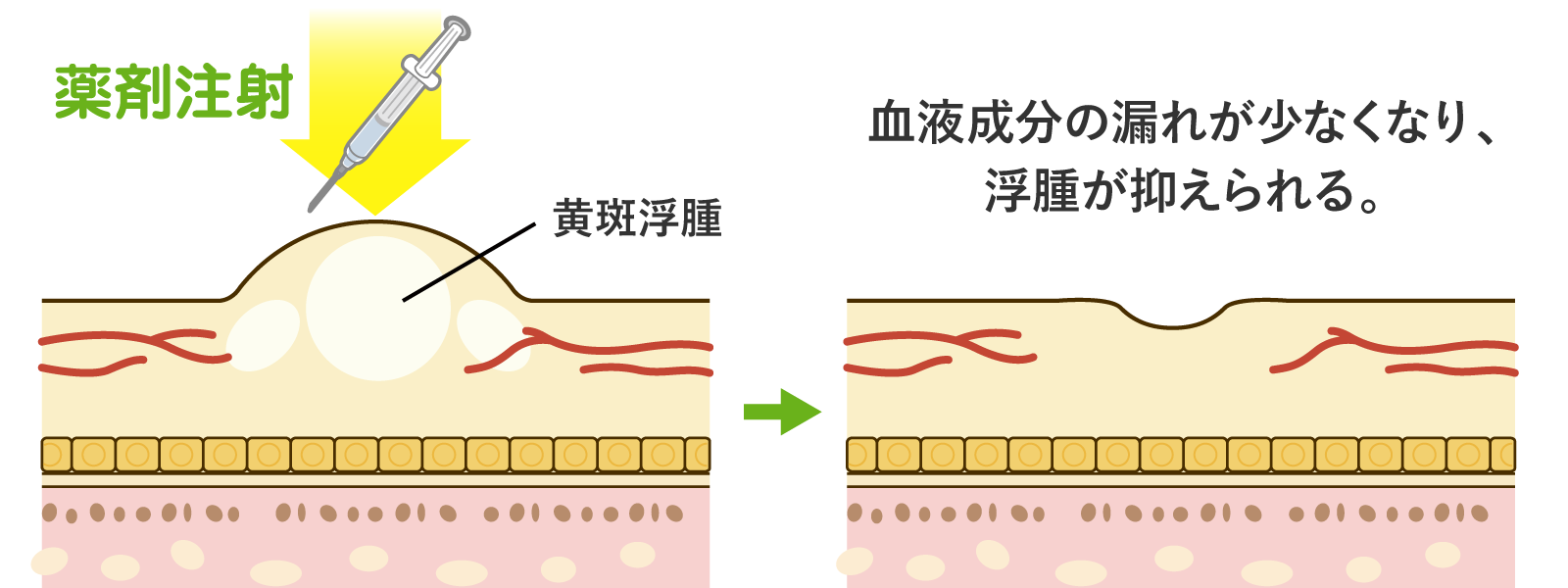

1糖尿病黄斑浮腫に対して、網膜の血管流からの血液成分があふれ出るのを抑制し、網膜の浮腫を引かせます。

2加齢黄斑変性や近視性脈絡膜新生血管症に対して、脈絡膜から網膜へ向かって生成される新生血管(異常血管)を縮小させて、あふれ出る血管成分を抑えます。

3網膜静脈閉塞症や糖尿病網膜症に対して、網膜の浮腫や新生血管の発生を抑えます。VEGFは、網膜の血管が詰まることで起こる酸素不足のサインとして放出されます。

網膜の中心付近には「黄斑」があり、物を見たり文字を読んだりする際に重要な役割を果たしています。

加齢黄斑変性症は、網膜の下にある脈絡膜から黄斑に向かって異常な血管(新生血管)が生えてくることにより黄斑が障害されます。新生血管は破れやすいため、出血したり、血液中の成分がもれ出すこと(滲出)があります。

このように黄斑が傷害されると、見たいところがぼやけたり、歪んだり、欠けて見えるなどの症状があらわれ、視力低下につながります。

50歳以上の80人に1人がかかる病気であり、加齢とともにその発症率は上昇します。

目の中の血管には大別して動脈・静脈そして毛細血管があります。網膜静脈閉塞症は、網膜内の静脈が、視神経内の根元や、網膜内の動脈と静脈が交差しているところで閉塞してしまう病気を言います。

高血圧・脂質異常症またそれらに伴う動脈硬化が主な原因だといわれています。

かすんだりゆがんで見えるといった視力障害が生じます。

静脈の閉塞した場所によって、自覚症状は無症状から重い視力障害までさまざまです。

糖尿病の三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)の1つに糖尿病網膜症があります。

血糖値の高い状態が長期間続くと、網膜の細かい血管(毛細血管)が障害され、さまざまな変化が起こります。

糖尿病黄斑浮腫(黄斑浮腫)は、この糖尿病網膜症における視力低下の原因の1つです。

網膜にある、物を見るために重要な役割を果たしている黄斑という場所に、糖尿病で傷んだ毛細血管から血液中の成分が漏れ出すと、黄斑がむくんでしまい(黄斑浮腫)、かすんだりゆがんで見えるといった視力障害が生じます。

近視とは、近くは見えるが遠くは見えにくい(ピントが合わない)状態のことを指します。この近視の程度が大きいと、網膜の外側の膜(脈絡膜)の部分に本来は存在しない新しい血管(新生血管)が生じてしまいます。このことを脈絡膜新生血管(みゃくらくせいしんせいけっかん)と呼びます。新しい血管(新生血管)は通常の血管よりもはるかにもろく破れやすいため、ここから出血がしやすくなります。網膜付近での出血が起きることで、網膜が腫れる(網膜浮腫)などの異変が生じ、目の症状を引き起こします。

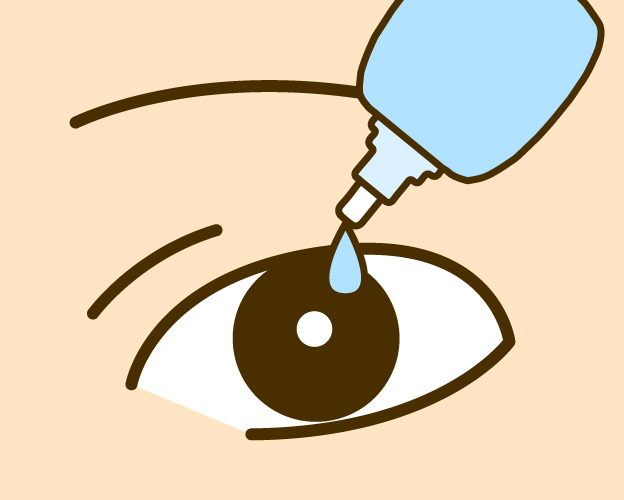

手術室に入る前に、十分な点眼麻酔の点眼を行います。

手術室に入り、ベッドに仰向けになり、目の周りの消毒と点眼麻酔をおこないます。

器具を使用して、目を開けた状態で固定します。

手術用顕微鏡を使用しながら、白目(結膜)の部分に細い注射針を刺し、硝子体内に抗VEGF薬を直接投与します。

注射後、抗生剤の軟膏を入れ、眼帯をして帰宅していただきます。

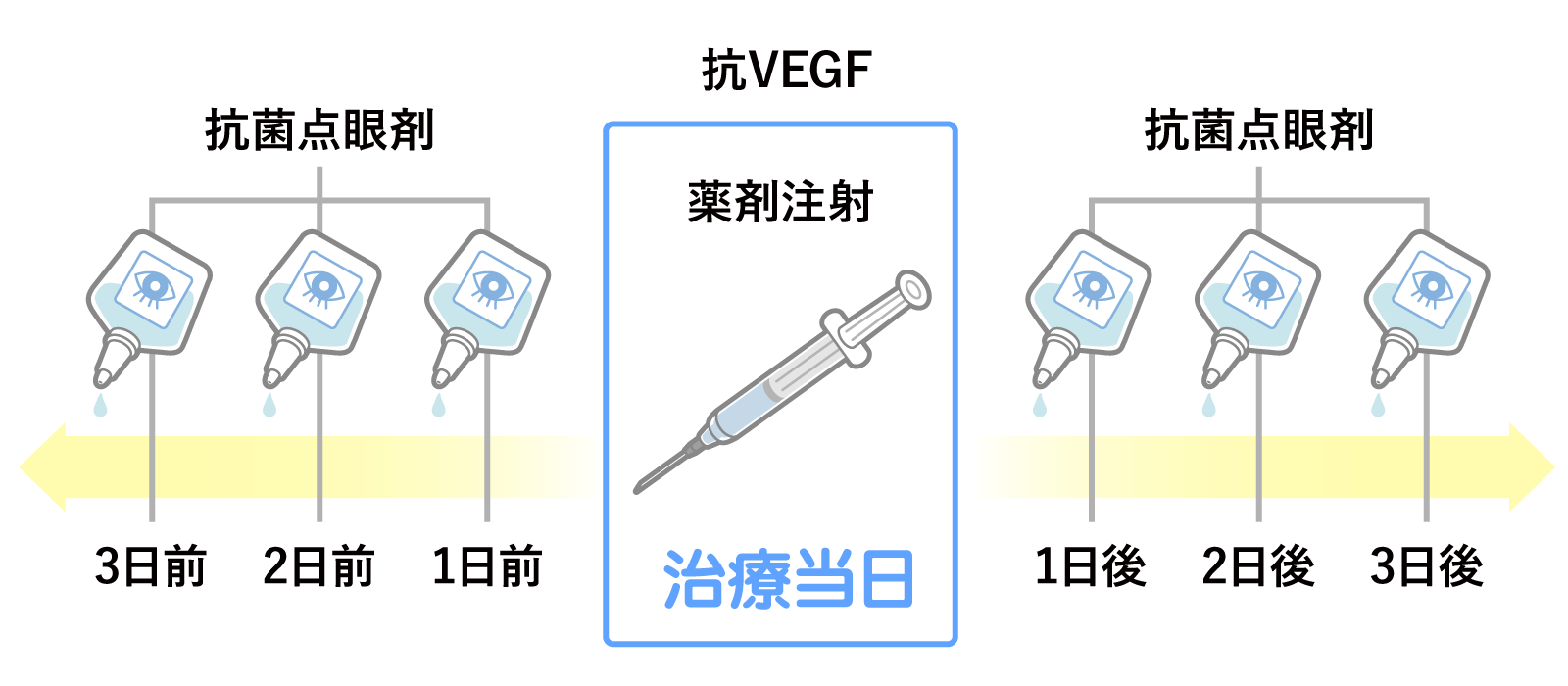

感染症を予防するために抗菌作用の目薬を、硝子体内注射を行う日の3日前より抗菌薬の点眼をしていただきます。 また、注射後の3日間も感染症を予防するために抗菌薬の点眼をしていただきます。

術後の感染を予防するために、注射後はしばらく入浴や洗顔、メイク、運転など、日常生活の制限を守ることが有効です。

当日の入浴や洗顔は厳禁です。

顔は濡れタオルで軽く拭く程度にとどめ、目の周囲は拭かないようにしてください。

顔に水がかからないよう十分に注意して首から下を軽く流すシャワーは当日も可能です。

メイクは控えてください。

自動車・バイク・自転車など、乗り物の運転は控えてください。

患部に雑菌が入ると炎症が酷くなります。抗菌剤の点眼を指示通りに行ってください。注射後に、もや(靄)がかったように見えることがありますが自然に治ります。網膜剥離や水晶体損傷、硝子体出血などの他、失明につながる眼内炎も起こすことがあります。また、脳卒中の既往のある方には慎重投与とされており、事前の問診が大事です。

イオンスタイル入間 2F

土・日・祝日診療